Making Off, historische Hintergründe, Storys, Anekdoten rund um den "besten Pianocontroller der Welt" werden als Buch entstehen. Darunter natürlich auch die gesammelten MK23 FAQs und noch mehr Fachwissen, musikalische Gedanken und Philosophien zur Entwicklung neuartiger High End Musikinstrumente.

F. Lachnit war unter anderem auch als Journalist und Autor tätig. Er ist seit 45 Jahren Musiker und im Hauptberuf Instrumentenbauer, Musikelektroniker und Eigentümer seiner Firma FLKeys.

Geplantes Erscheinungsdatum ca 2027.

Falls Sie sich heute schon ein Exemplar sichern möchten... Reservierung und Vorbestellung an:

info

@f

lke

ys.at

Öfters gestellte Fragen

Warum liegt der Preis für ein LACHNIT MK im Vergleich zu anderen Tastaturen so hoch?

Jedes LACHNIT MK Keyboard wird händisch aufgebaut und vor allem Taste für Taste in mehreren Durchgängen gleichmäßig gängig gemacht und feinreguliert. Das und mehrere andere Feinheiten machen eben auch den eklatanten Unterschied im Spielgefühl aus.

All diese hochwertigen Arbeiten können nur in Handarbeit von best ausgebildeten Instrumentenbauern durchgeführt werden und diese verdienen es dafür entsprechend entlohnt zu werden.

Das LACHNIT MK wurde gänzlich in Österreich entwickelt und wird in Wien gefertigt.

Wir haben, um mit dem Preis nicht in astronomische Höhen abzuheben, die sehr hohen Entwicklungskosten die vor allem für die Lichtsensorik (Dauer knapp 3 Jahre) anfielen, kaum ins Produkt einberechnet.

„Spielt ein Lachnit auch drei mal so gut?“

Eine rein ökonomische Sichtweise ist bei der Wahl des persönlichen Musikinstruments (und mittlerweile nicht nur dort) wenig zielführend.

Wenn man derartig pragmatisch an den Kauf eines Musikinstruments herangeht, würde man sehr wahrscheinlich gar keines kaufen. Aber um wie viel Freude und Glück würde man sich und sein Publikum da bringen. Um nicht die übliche, auch in diesem Fall etwas hinkende Auto-Metapher (Audi - Porsche etc.) zu strapazieren;

Es ist eher wie mit Konzertflügeln aus billiger Massenproduktion fernöstlicher Herkunft und den europäischen, klassischen Herstellern.

Alle klingen nach Flügel, sogar etwa gleich laut, auch dynamisch, aber es gibt halt den Unterschied. Für manche ist er nicht sehr groß, für andere ist es die Seele des Instruments.

Um gerade diesen Unterschied zu erreichen, dem Instrument seine Seele einzuhauchen ist ein ungleich größerer Aufwand an menschlicher Erfahrung, handwerklicher und mentaler Hinwendung nötig.

Wie viel ist denn ein beseeltes Instrument wert?

Wie viel ist Ihnen Ihre Freude, Ihr Glück beim Musizieren wert?

Update Hi Res MIDI Dynamikauflösung auf 4096. Esoterik?

Alle Abstufungen sind irgendwann eine Einschränkung, lassen die Empfindung schneller abstumpfen, erzeugen schneller Langeweile.

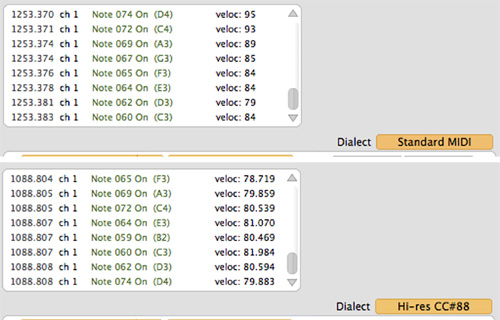

Ja, ja es stimmt schon: Nicht einmal von 127 Stufen kann jemand eine einzelne Stufe gezielt „anspielen“ oder bewußt „heraushören“. Darum geht es ja auch nicht. Aber die hörbaren Stufen sind eben auf 127 beschränkt. Das heißt irgendwann „erwischt“ der Musiker zufällig wieder die selben Stufen. Wenn auch in verschiedenen Kombinationen so wiederholen sich doch die Klangfarben der abgerufenen einzelnen Töne.

Im Mezzoforte in mittlerer Anschlagsstärke bewegen Sie sich in einem Bereich von sagen wir + - 10 Midi Stufen. Innerhalb dieser 20 Stufen treffen Sie sicher recht oft unbeabsichtigt den selben MIDI Wert, also den absolut identischen Klang wie schon oftmals davor und danach.

Beim spielen eines akustischen Instruments dagegen ist es unmöglich den exakt identischen Klang eines Tones zu reproduzieren. Der Klang entsteht immer neu, einzigartig, durch das Zusammenspiel zahlloser natürlicher „analoger“ Abläufe.

Es ist in seriösem Maß also nicht möglich und auch gar nicht wünschenswert einen echten akustischen Flügel zu ersetzen. Unser Ziel ist eher dem Musiker eine andere aber ähnlich große Spielfreude wie beim Spiel eines guten echten Instruments zu ermöglichen.

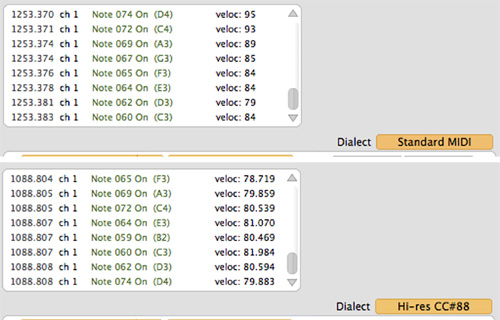

Erhöhen wir also die Auflösung auf 4096 so reagieren im Mezzobereich ca 640 verschiedene Stufen auf ihr Spiel. Es wird daher viel länger dauern, bis es zu Wiederholungen kommt. Gehaltene oder mit Pedal gespielte Akkorde, Tonfolgen reichern das Gesamtklangbild mit immer neuen anderen Einzelklängen an. Obertonreihen, Auslöschungen, Anhebungen entstehen. Daraus ergeben sich ungleich mehr Farben. Der Klang ihres Spiels wird lebendiger, vielfältiger, reicher. Es liegt, um es „esoterisch“ zu sagen „mehr von Ihrer persönlichen Musikalität“ drin. Besonders hier ist eine entsprechend sensible und exakte Sensorik des Controllers von zentraler Bedeutung. Was nützen sonst all die vielen Kommastellen, wenn schon in Standard Midi einzelne Dynamikstufen nicht angespielt werden können? Da wird der Klang des Musikers mehr von den Eigenheiten des Keyboards geprägt als umgekehrt.

Vorraussetzung dafür ist natürlich auch eine entsprechend gerüstete Klangsoftware. Die Physical Modeling Technologie ist da sehr vielversprechend, rechnet sie doch jeden Klang in Echtzeit auf Grund der von der Tastatur kommenden Werte neu aus.

Z.B. Pianoteq ab Vers 3.6. ist MIDI Hi Res kompatibel. Aber auch anderen Hersteller werden sicher bald nachziehen.

Was bringt mir die Pianissimo Pedal Funktion?

Hände und Finger eines Musikers haben einen gewissen „Arbeitsbereich“ in dem sie Bewegungen am besten steuern können. Die Klaviermechanik hat sich 300 Jahre lang auf diese Vorgaben hin optimiert und es weit gebracht.

Aber auch die beste perfekt regulierte Konzertflügelmechanik erreicht bei sehr leisem Spiel Ihre Grenzen. Der Pianist möchte die letzten sanften Töne hinhauchen, sie dem Saal hingeben. Er spürt er hat sein Publikum in der Hand. Alles ist von der zarten, berückenden Stimmung fasziniert, ersehnt still und gebannt den letzten ersterbenden und erlösenden Ton... Wie eine Feder schwebt des Künstlers Hand über den Tasten und setzt endlich sanft auf... aber der Ton kommt nicht. Es gibt kaum schlimmeres für einen Pianisten.

Die Angst vor diesem schmalen Grad besteht seit den Anfängen des "Pianoforte" und viele Spielhilfen sind entwickelt worden um das sichere spielen sehr leiser Töne zu erleichtern:

Das Verschubpedal

Der Mozartzug

Das Sordino

Der Moderator

u. e. m

Der Effekt ist eigentlich immer der gleiche. Die Spielhilfe verschiebt die Anschlagsstärke in den für den Künstler natürlicheren "Arbeitsbereich" aber macht den Ton leiser. Dadurch ist ein nahezu herkömmliches, gut kontrollierbares Spiel wie im mezo Forte oder Piano möglich aber die Lautstärke der Töne bewegt sich im sehr leisen pp oder ppp Bereich.

Auch die Hersteller elektronischer Tasteninstrumente arbeiten seit den 1970er Jahren im Rahmen ihrer Möglichkeiten am oben erwähnten „Arbeitsbereich“. Aber auch hier sind leise Töne schwer zu kontrollieren. Herkömmliche Keyboardtastaturen sind im leisen Bereich kaum spielbar. Musikalisch zu interpretieren ist hier nahezu unmöglich.

Bei unserem C11 ist die Dynamikbandbreite sicher hervorragend. Uns ist aber aufgefallen, im sehr leisen Bereich wird es doch etwas schwieriger zarte Töne zu zaubern. Daraufhin haben wir, auch in der Tradition der großen Flügelmanufakturen, die FLK Pianissimo Pedal Funktion entwickelt.

Unsere PP Funktion ist noch am ehesten dem Mozartzug nachempfunden; Beim betätigen des Pedals wird nur die Spielart aber nicht der Klang verändert. Natürlich geht auch nichts von der Hi Res Auflösung verloren weil sich alles direkt in der FLK Firmware abspielt und keine nachträglichen Midi Kurven die Auflösung beschneiden. Die Funktion ist natürlich mit einem kontinuierlichen Controller (Pedal) kontinuierlich

steuerbar oder auf jeden Controller im FLK Keyboard zuzuordnen

Warum klingen ihre C11 Demos, na sagen wir es gutmütig, etwas "menschlich"? ;-)

Das C11 ist ein tolles Instrument für Hobbyspieler, Profis, Anfänger, ambitionierte Amateure. Für Alle.

Seit jeher werden solche Demos aber meist nur von tollen, virtuos spielenden, superkreativen Profis eingespielt. Bald lassen die großen Konzerne Demos höchstwahrscheinlich (oder am Ende tlw. eh schon) von einer KI erstellen.

Das wirkt für uns, die Semipro-Mehrheit oft elitär, irgendwie unerreichbar, und am Ende gar abschreckend. Man fühlt sich nicht "würdig".

"Für dieses teure Superding spiele ich viel zu schlecht." hört man da oft und das ist schade.

Auf wie viel Freude und Hochgefühl verzichten wir so aus falscher Demut. (...und als Instrumentenbauer verlieren wir potenzielle, glückliche Kunden. So ehrlich müssen wir an dieser Stelle natürlich auch sein...)

Oder es fühlt sich an wie ein nichteingelösten Versprechen. "Jetzt hab ich dieses teure Superding und es klingt nicht so wie auf dem Demo..."

Das ist frustrierend und läßt einen bald das Gerät hassen. Und das wollen wir natürlich auch nicht.

Wir haben unsere C11 Demos deshalb von ambitionierten Hobbymusikern einspielen lassen. Nahezu unbearbeitet. Nicht quantisiert o.ä.. Mit ganz normaler und leicht erhältlicher Klangsoftware, im Proberaum. Die eigens erstellten Eigenkompositionen sind garantiert KI frei.

Unsere Firmenband "Elfinger" war hier mit viel Engagement und Herz für Sie am Werk. Die kleinen oder auch größeren Ungereimtheiten möge man tadeln oder lieben. Sie entspringen aber in jedem Fall der individuellen Persönlichkeit und der Seele jedes einzelnen "Elfinger" Mitglieds und sind unverwechselbar.

Das schönste für uns ist, daß das C11 auch diese allzu menschlichen, unterschiedlichen Feinheiten hör- und fühlbar machen kann. Wie langweilig ist dagegen KI Musik.

Wir finden unsere Demos klingen auf dem C11 toll,...aber unsere Kunden klingen auf einem C11 wahrscheinlich noch besser ;-)

C11 Tastatur (Midi Hi Res: ON, Piano Touch: ON)

C11 Controllers, C11 PolyDynamicRibbon (Preset SL 05 Fretless Poly).

Externe Sounds: Pianoteq MarkII Bark (modified), U-he Tyrell. Win 10

Akustische, analoge Drums live aufgenommen. Dank an Ludwig Pfosten

Alle Demo Songs © FLKeys

© FLKeys